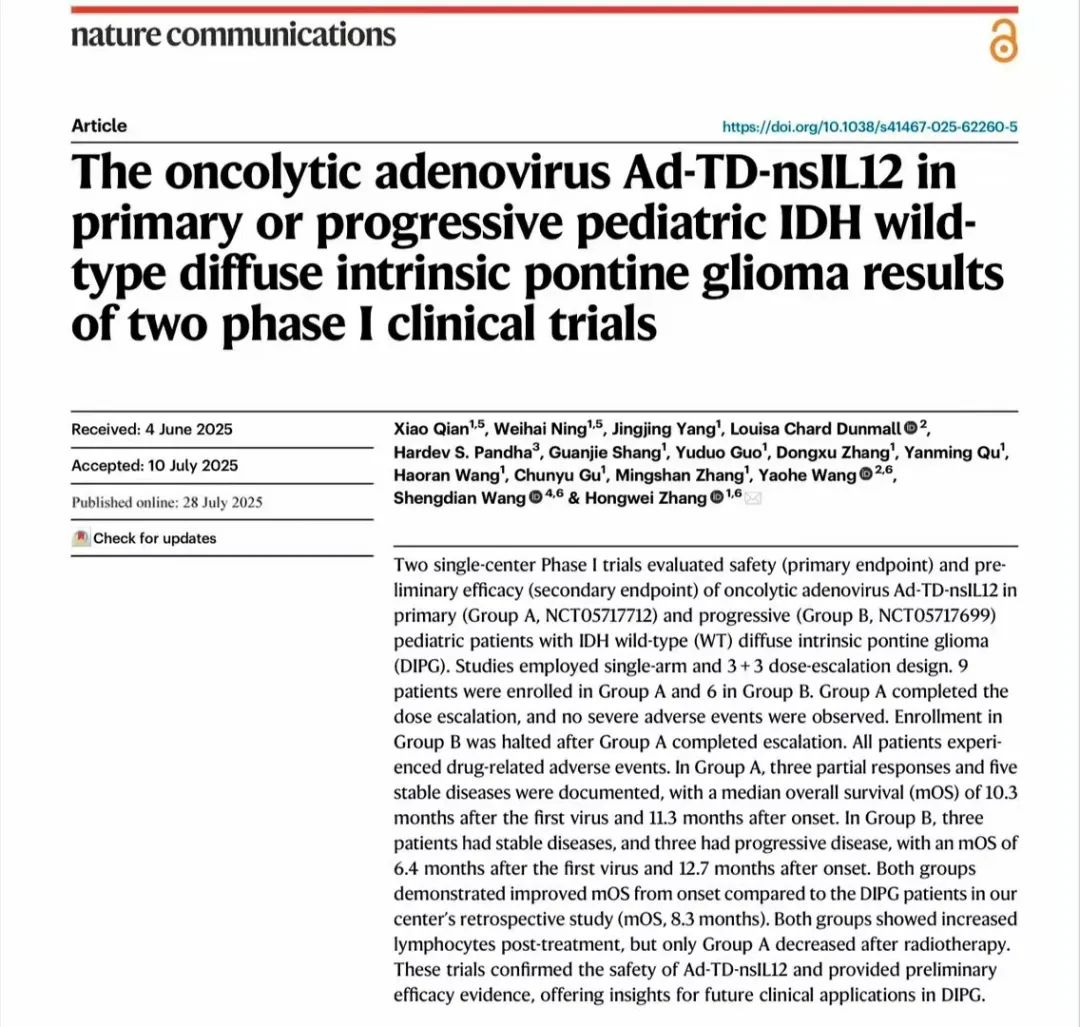

Nature 子刊丨张宏伟教授团队发表溶瘤病毒Ad-TD-nsIL12治疗儿童弥漫内生型桥脑胶质瘤(DIPG)的临床试验结果

弥漫内生型脑桥胶质瘤(DIPG) 是一种发生于儿童脑干的高侵袭性肿瘤,是儿童最具破坏性的中枢神经系统肿瘤之一。其特点是肿瘤细胞弥漫性浸润脑桥结构,导致手术完全切除几乎不可行。DIPG进展极快,对放疗短暂敏感但易迅速复发,传统化疗几乎无效,中位生存期仅8个月。

近日,首都医科大学三博脑科医院张宏伟教授团队展示了其应用由北京锤特生物技术公司研制的新型溶瘤病毒Ad-TD-nsIL12治疗DIPG的最新研究成果。这项研究由首都医科大学三博脑科医院张宏伟教授、英国伦敦女王大学王尧河教授、中科院生物物理研究所王盛典教授共同指导执行,首次系统性报道了多次应用Ad-TD-nsIL12溶瘤腺病毒治疗儿童DIPG的安全性与初步有效性,与回顾性常规治疗相比能明显提高患病儿童的生存率,具有开创性意义。本研究再次验证了预置Ommaya囊给与溶瘤病毒的便捷性和可重复性。该成果于2025年7月发表于《Nature》子刊Nature Communications。这也是该团队发表在NC的第二篇关于新型溶瘤病毒治疗高级别脑胶质瘤的研究成果,标志着该病毒在临床的转化又迈出了坚实一步。

论文链接和引用信息:

Qian X, Ning W, Yang J, Dunmall LC, Pandha HS, Shang G, Guo Y, Zhang D, Qu Y, Wang H, Gu C, Zhang M, Wang Y, Wang S, Zhang H. The oncolytic adenovirus Ad-TD-nsIL12 in primary or progressive pediatric IDH wild-type diffuse intrinsic pontine glioma results of two phase I clinical trials. Nat Commun. 2025 Jul 28;16(1):6934. doi: 10.1038/s41467-025-62260-5. PMID: 40721414.

在2023年1月至2023年9月期间,共有18名患者参与了本研究的入组前筛查。最后根据既往胶质瘤治疗病史分入A组(未接受任何抗肿瘤治疗)的患者共有9名,分入B组(接受放射治疗后复发)的患者共有6名。

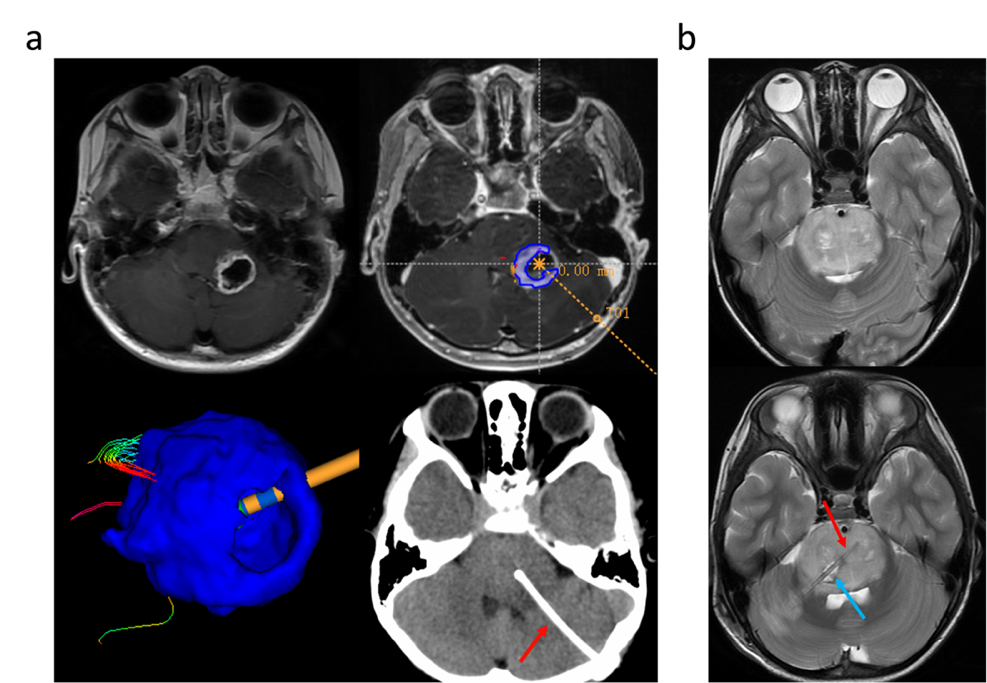

患者在入院后行头颅核磁共振检查,确定病灶的主体位置,并制定手术方案。使用REME机器人将头颅CT影像以及MRI影像进行融合,确定穿刺的路径,进行穿刺活检。活检后进行术中冰冻病理的检查,如果病理结果回报确定为高级别胶质瘤,则沿着活检通道进行Ommaya囊的植入(图1)。

图1:本图展示了Ommaya储液囊在脑干中的示意图位置以及病毒治疗后的T2磁共振代表影像

研究组根据患者影像特征来决定Ommaya囊的数量和植入顺序。图2患者行基线筛查时,影像提示病灶在脑干的右侧,初步的治疗方案定为右侧病灶的活检和Ommaya囊置入。患者在接受计划的治疗后于外院行放射治疗。然而,在放射治疗结束后,患者再次返院行随访,头颅MRI提示脑干左侧新发占位。为排除放射治疗导致的坏死或者假性进展,再次对该病灶进行了活检,术中病理结果回报为高级别胶质瘤。考虑到右侧化疗囊不能很好地覆盖左侧脑干占位,因此进行了第二次左侧Ommaya囊的植入手术,从双侧进行病毒的注射增加病毒扩散的面积。在6个月和12个月的随访中,脑干双侧的肿瘤体积均显著缩小。

肿瘤体积均显著缩小。

图2:某患者的治疗流程以及影像学变化

A组的患者完成了3个预设剂量的爬坡,在病毒注射剂量到达3x1010vp时,仍未记录到3级或更高级别的病毒相关副反应(AE),未达到最大耐受剂量(MTD)的评估标准。而由于B组的入组滞后于A组,爬坡到了1x1010vp,同样未记录到3级或更高级别的病毒相关AE。这说明在3x1010vp及以下剂量于儿童DIPG患者中反复应用Ad-TD-nsIL12是安全的。

从生存结果来看,在原发DIPG患者(A组)中应用Ad-TD-nsIL12的肿瘤反应率较好。在A组中,3名患者被评定为部分反应(PR),5名患者为稳定疾病(SD)。客观反应率为33.3%,疾病控制率为88.9%。其中2名患者的生存期超过12个月(12个月生存率为22.2%)。并且A组、B组的中位生存期显著高于本中心内回顾性分析数据(图3)。

图3.本图主要对比了A组和B组患者和中心内既往DIPG患者生存数据的对比

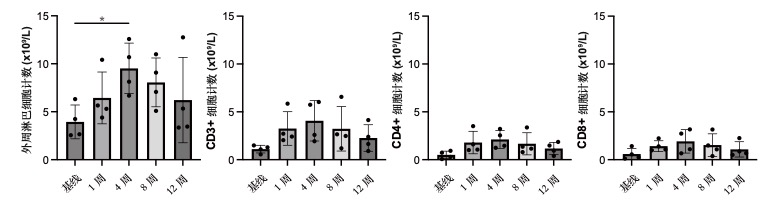

A组中,在首次连续两次治疗后的第1周白细胞数达到峰值,超过基线和后续随访水平。在B组中,与基线相比,外周血白细胞在第4周和第8周显著增加。这表明在进行两次强化注射后,溶瘤病毒成功诱导了机体系统性免疫(图4)。

A组、B组患者外周血中白细胞、CD3+、CD4+及CD8+细胞计数随时间的变化

新型溶瘤病毒Ad-TD-nsIL12治疗

复发高级别胶质瘤的Ib+II期临床研究

研究类型:

Ib/II期临床研究

研究设计:

单臂、开放、剂量递增和剂量扩展

入组人数:

Ib期剂量递增研究 计划12-18人

II期剂量扩展研究 计划10-30人

1.签署知情同意书之日起18-70周岁(含临界值),男、女均可;

2.经病理组织学证实符合 2021 版世界卫生组织(WHO)中枢神经系统肿瘤分类标准,接受过标准治疗后复发/进展的高级别脑胶质瘤患者;

3.KPS评分≥60分,预测生存期≥3个月;

4.经研究者判断适合放置Ommaya囊,具备给药条件;

5.有生育潜力的受试者及伴侣愿意在研究过程中主动避孕;

6.器官功能良好,定义如下:

(1)血常规(14 天内未接受过输血等治疗):中性粒细胞绝对值≥ 1.5×109/L,血小板计数≥100×109/L,血红蛋白≥90g/L,白细胞计数≥3.0×109/L;

(2)凝血功能:凝血活酶时间(APTT)≤1.5 倍正常值上限(ULN),国际标准化比值(INR)≤1.5 倍 ULN;

(3)肝功能:总胆红素(TBIL)≤1.5 倍ULN,天门冬氨酸氨基转移酶(AST)和丙氨酸氨基转移酶(ALT)≤3 倍ULN;

(4)肾功能:血清肌酐≤1.5 倍ULN,或肌酐清除率≥50 mL/min。

1.在首次给药前4周内接受过放疗、化疗、生物治疗、内分泌治疗、靶向治疗等抗肿瘤药物治疗;接受过主要脏器外科手术或出现过显著外伤,或需要在研究期间接受择期手术;

2.既往有细胞治疗、基因治疗、溶瘤病毒治疗史者;

3.存在需要静脉全身治疗的活动性感染或不可控感染者,或在筛选期间、首次给药前发生原因不明发热>38.5℃;

4.伴有严重出凝血障碍或其他明显出血风险证据;消化道出血病史;近6 个月内任何其他≥CTCAE 2级出血事件;

5.免疫缺陷患者、自身免疫性疾病患者、活动性乙型或丙型肝炎患者或HIV阳性患者;

6.经研究者判断控制不佳的高血压(规范治疗仍然未受控制的动脉高血压:收缩压≥160mmHg 和/或舒张压≥100mmHg);

7.既往接受免疫治疗并出现 irAE 等级评价≥3 级;

8.颅内存在两个及以上的病灶,或有颅外转移者;

9.患有脑干、小脑、后颅窝或脊髓有肿瘤性病变,软脑膜疾病者,患有弥漫性室管膜下和蛛网膜下腔疾病者,头颅 MRI 提示手术后瘤腔与脑室相通者,有脑炎、多发性硬化、其他中枢神经系统感染史者,患有脑疝综合征者;

10.怀孕和/或哺乳的女性;

11.研究者认为受试者存在其它严重的系统性疾病或其他原因而不适合参加本临床研究。

首都医科大学三博脑科医院 副院长

首都医科大学第十一临床医学院 副院长

首都医科大学三博脑科医院神经外科教研室 主任

首都医科大学垂体瘤临床诊疗与研究中心 副主任

中国医师协会神经外科医师分会微侵袭神经外科专家委员会 委员

中国垂体瘤协作组专家委员会 委员

北京医学会神外分会第八届委员会 委员

《中国微侵袭神经外科》杂志第六届编辑委员会 编委

《临床神经外科》杂志 编委

《中华外科杂志》第十二届、十三届编辑委员会 通讯编委

《中国脑科疾病与康复》杂志第一届编辑委员会 编委

首都医科大学三博脑科医院 内镜颅底病区(神经外科二病区)

教育工作经历:2013师从著名神经外科专家张宏伟教授,长期从事颅内肿瘤及颅底脑干病变的临床和基础研究。完成科技部重点课题两项(科技部重点研发计划:2019YFC1316104;2020YFC2004706),主要从事恶性脑肿瘤免疫治疗的基础研究、颈静脉孔肿瘤经颈静脉突入路的微侵袭治疗、三脑室后部肿瘤的手术治疗以及经内镜治疗颅底病变的手术治疗研究,发表专业学术文章10篇,其中以第一作者和通讯作者发表SCI文章五篇。参与北京市教委科技计划重点项目1项。

专业特长:胶质瘤、垂体瘤、听神经瘤、颈静脉孔区肿瘤、颅底脑膜瘤、脑室肿瘤及脑干病变的诊断和治疗。

首都医科大学三博脑科医院 内镜颅底病区(神经外科二病区)